Dark Mode Design bietet Nutzerinnen und Nutzern nicht nur eine stilvolle Oberfläche, sondern bringt konkrete Vorteile für das digitale Nutzererlebnis. Durch reduzierte Augenbelastung, bessere Akkulaufzeit und erhöhte Zugänglichkeit wird der Dark Mode zum relevanten Bestandteil moderner Benutzeroberflächen.

Zentrale Punkte

- Augenfreundlichkeit durch geringere Bildschirmhelligkeit

- Geräteeffizienz dank stromsparender OLED-Technologie

- Zugänglichkeit für Menschen mit Lichtempfindlichkeit

- Modernes UI mit klarer visueller Hierarchie

- UX-Optimierung durch individuelle Anpassungsmöglichkeiten

Heutzutage ist es in vielen Bereichen üblich, zwischen einem hellen und einem dunklen Farbschema wechseln zu können. Nutzerinnen und Nutzer möchten flexibel entscheiden, welches Layout sie in einer bestimmten Situation bevorzugen. Vor allem bei Anwendungen, die häufig und über längere Zeiträume genutzt werden, kann eine angenehme Darstellung entscheidend sein. Hier zeigt sich, dass ein sorgfältig gestalteter Dark Mode mehr bietet als nur einen neuen Look: Er fördert den Komfort, steigert die Nutzerzufriedenheit und unterstützt ein durchgängiges Nutzungserlebnis.

Neben der optischen Komponente spielen auch psychologische Aspekte eine Rolle. Viele Menschen verbinden dunklere Oberflächen mit einem professionellen, edlen Erscheinungsbild. Diese Assoziationen sorgen dafür, dass sich Marken mit einem hochwertigen Dark Mode Design als modern und nutzerorientiert präsentieren können. Das wiederum wirkt sich positiv auf die Wahrnehmung der Marke aus und trägt dazu bei, dass Apps, Websites und digitale Produkte gern verwendet werden.

Warum Nutzer Dark Mode wählen

Immer mehr Nutzer entscheiden sich aktiv für den Dark Mode, weil er das digitale Erlebnis angenehmer gestaltet – besonders bei schwachem Umgebungslicht. In dunkler Umgebung minimiert er die Blendwirkung des Displays. Nutzer empfinden Texte auf dunklem Hintergrund häufig als ruhiger und angenehmer für die Augen. Besonders bei längeren Nutzungssessions am Abend reduziert sich so die visuelle Belastung. Solche Effekte wirken sich direkt auf die Zufriedenheit aus.

Ein weiterer Aspekt ist die Wahrnehmung von Ästhetik. Viele empfinden dunkle Oberflächen als modern und elegant, da sie Bilder und farbige Inhalte stärker betonen. Dieser subjektive Eindruck ist nicht zu unterschätzen, denn ein positiver visueller Zugang erhöht die Verweildauer und Interaktion in einer App oder auf einer Website.

Außerdem kann ein ästhetisch ansprechender Dark Mode das Gefühl von Exklusivität vermitteln. Nutzerinnen und Nutzer, die sich gezielt für dieses Layout entscheiden, erleben die Anwendung bewusster. So entsteht eine Art Premium-Effekt, der über den reinen Funktionsumfang hinausgeht. Für Entwickler und Designer eröffnet sich somit die Chance, durch ein stimmiges Farbkonzept zusätzliche Wertigkeit zu vermitteln. Wer den Dark Mode als zentrales Gestaltungselement integriert, zeigt, dass er sich um das Wohlergehen und die Vorlieben der Nutzer kümmert.

Auch in hellen Umgebungen kann der Dark Mode sinnvoll sein – beispielsweise in Situationen, in denen das Display trotz intensiver Umgebungsbeleuchtung die Inhalte deutlich wiedergeben soll. Zwar ist in sehr heller Umgebung der klassische Light Mode oft kontrastreicher, aber eine gut abgestimmte dunkle Oberfläche kann auch hier überzeugen, wenn wichtige Elemente und Texte klar hervorgehoben werden. Eine bewusste, differenzierte Farbauswahl ist dafür unentbehrlich.

Technische Vorteile für Geräte

OLED- und AMOLED-Bildschirme stellen Pixel nur dann beleuchtet dar, wenn sie Farbe oder Licht anzeigen müssen. Bei dunklen Flächen bleiben diese Pixel inaktiv oder verbrauchen weniger Energie. Dadurch wirkt sich Dark Mode direkt auf die Akkulaufzeit von Smartphones und Laptops aus.

Gerade bei Geräten, die oft im Akkubetrieb verwendet werden, ist dies ein echter Mehrwert. Besonders mobile Nutzerinnen und Nutzer profitieren von diesem Energie-Effizienzgewinn. Apps, die als Energieverschwender gelten, können durch die Integration eines Dark Mode einen positiven Effekt auf ihre Bewertung erzielen.

Neben der verbesserten Akkulaufzeit kann der Dark Mode auch die Wärmeentwicklung reduzieren, weil das Display weniger Energie benötigt. Dies mag im Alltag nur in geringem Umfang spürbar sein, kann sich aber in Extremsituationen wie intensiver Gaming-Nutzung oder bei der Verwendung rechenintensiver Apps positiv bemerkbar machen. Das Gerät heizt sich weniger schnell auf und schont so seine Hardware-Komponenten.

In professionellen Arbeitsumgebungen, in denen viele Stunden am Stück vor dem Bildschirm verbracht werden, können die technischen Vorteile den Unterschied zwischen einer angenehmen und einer anstrengenden Arbeitserfahrung ausmachen. Der Dark Mode trägt dazu bei, dass man selbst nach längeren Sitzungen noch konzentriert bleiben kann, weil Farb- und Helligkeitskontraste weniger stressen. Gerade in Kreativbereichen oder bei Software-Entwicklung ist dies hochrelevant.

Mehr Zugänglichkeit dank Dark Mode

Menschen mit Sehstörungen, Migräne oder Lichtempfindlichkeit profitieren direkt vom Dark Mode. Eine dunkle Oberfläche reduziert visuelle Reize und erleichtert das Lesen deutlich. Dieser Aspekt ist ein wichtiger Bestandteil barrierearmer UX-Konzepte – digitale Produkte müssen heute unterschiedlichen Nutzeranforderungen gerecht werden.

Bei vielen Erkrankungen zählen blendende Lichtquellen zu den Hauptauslösern für Beschwerden. Ein gut konfigurierter Dark Mode kann hier für echte Entlastung sorgen. UX-Design sollte die Möglichkeit bieten, zwischen Darstellungsmodi frei zu wechseln – ohne Umwege in den Systemeinstellungen.

Jedoch ist Dark Mode nicht automatisch für jede Form von Sehbeeinträchtigung die beste Lösung. Einige User mit sehr eingeschränktem Sehen empfinden – je nach Kontrastverhältnis – manchmal einen Light Mode als lesbarer. Daher ist die individuelle Prüfung und Anpassbarkeit des Interfaces essenziell. So wird gewährleistet, dass alle Nutzergruppen eine optimale Darstellung auswählen können. Optionen, die dem Nutzer mehrere Schriftgrößen, Kontrastmodi und Farbschemata bieten, bringen das digitale Erlebnis auf ein höheres Barrierefreiheitsniveau.

Barrierefreiheit betrifft zudem nicht nur die textlichen Elemente, sondern auch Symbole, Icons und Aktionsflächen. Wenn Buttons und Schaltflächen in einem sehr dunklen Layout kaum hervortreten, ist der Mehrwert der dunklen Darstellung schnell dahin. Hier ist es wichtig, Farbwahl und Kontraststufen sorgfältig zu validieren – idealerweise gemeinsam mit Betroffenen oder mit Hilfe von Accessibility-Tests. So profitieren alle, die Dark Mode als entlastende Option schätzen.

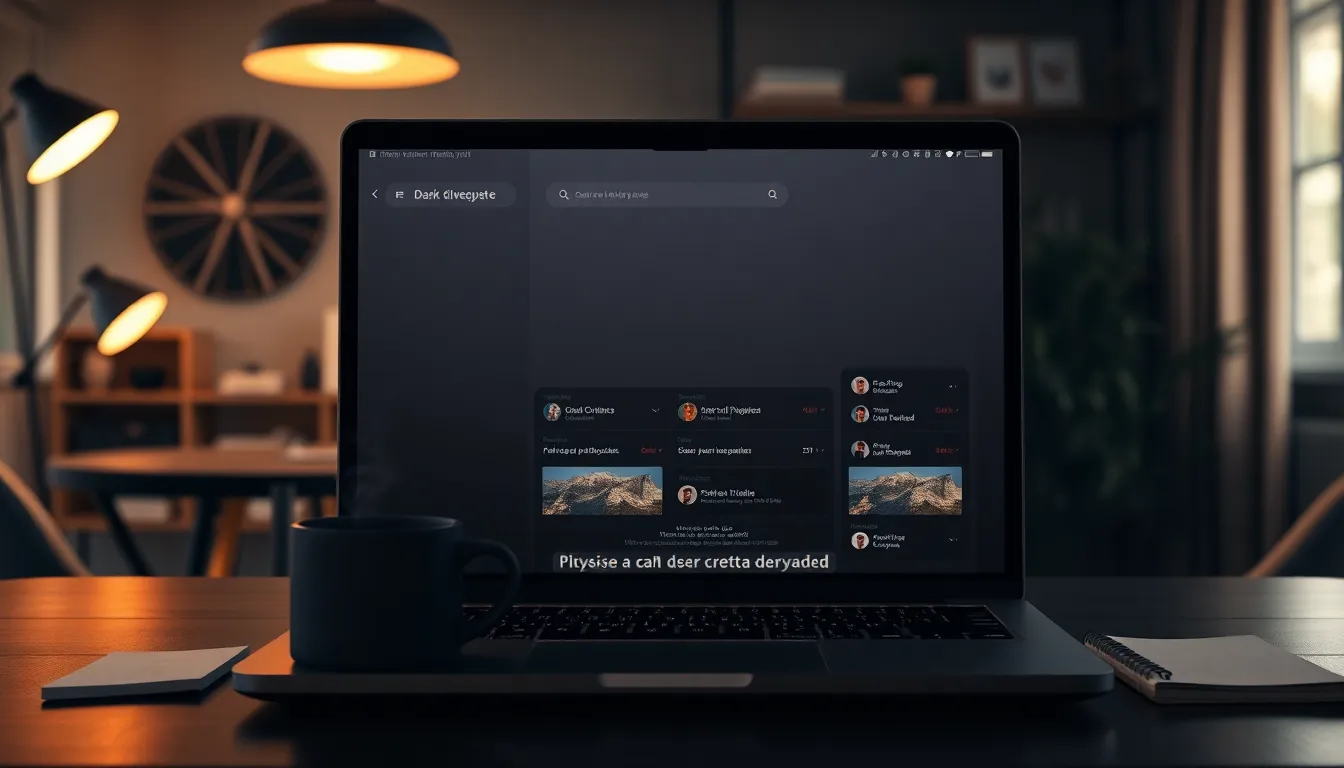

Gutes Dark Mode Design erkennen

Der visuelle Aufbau im Dark Mode muss klar strukturiert sein, um Orientierung zu geben. Ein häufiger Fehler ist zu geringer Kontrast zwischen Hintergrund und Text. Dies führt zu Unlesbarkeit und Frustration. Designer sollten Farben nicht bloß invertieren, sondern gezielt anpassen. Helles Grau auf Anthrazit schafft beispielsweise ein deutlich angenehmeres Lesegefühl als reines Weiß auf Schwarz.

Akzentfarben spielen im Dark Mode eine übergeordnete Rolle. Sie leiten die Aufmerksamkeit besser, da sie sich stärker vom dezenteren Hintergrund abheben. Zu viele grelle Farben können jedoch blenden – ein gezielter Einsatz steigert die Usability deutlich.

Ebenso wichtig ist eine konsistente Verwendung von Schattierungen und Farbabstufungen. Verschiedene dunkelgraue Ebenen können dabei helfen, Abschnitte oder Sektionen voneinander zu trennen. Das wirkt professionell und vermeidet ein starres Erscheinungsbild. Gleichzeitig sollte ein Farbkonzept so gestaltet sein, dass es einem Corporate Design oder einer Markenidentität gerecht wird. Dark Mode kann – richtig ausgeführt – zu einem wiedererkennbaren Teil der Marke werden.

Ein guter Trick zur Optimierung: Das Betrachten eines Interfaces auf einem Schwarz-Weiß-Monitor (oder das Umschalten in reinen Graustufen) kann aufzeigen, ob die Kontrastabstufungen durchdacht sind. Wenn bereits in der Graustufen-Ansicht deutliche Unterschiede zwischen wichtigen Elementen und dem Hintergrund zu erkennen sind, ist man auf einem guten Weg. Darüber hinaus hat sich eine additive Vorgehensweise bewährt: Zuerst ein Farbschema definieren, das für den Dark Mode taugt, und danach einzelne Komponenten herausarbeiten.

Anwendungsbeispiele für optimiertes Dark Mode Design

Bestimmte App-Typen profitieren stärker von einem Dark Mode, etwa Medien-Reader, Video-Plattformen oder Code-Editoren. Hier zählt Lesbarkeit und Fokussierung auf Inhalte. Bei textintensiven Anwendungen liegt die Herausforderung darin, die Lesefreundlichkeit trotz dunkler Umgebung zu erhalten. Tools wie Lesezeichenleisten oder Kontextmenüs können mit sanften Farbakzenten unterstützt werden, um unnötige Hell-Dunkel-Wechsel zu vermeiden.

| Design-Aspekt | Empfehlung im Dark Mode |

|---|---|

| Hintergrundfarbe | Dunkelgrau/Anthrazit statt Schwarz |

| Textfarbe | Helles Grau statt reinem Weiß |

| Buttons | Dezente Konturen mit Farbkontrast |

| Icons | Helle Icons mit hohem Kontrast |

| Fehlermeldungen | Rot mit ausreichend Abstand zum Hintergrund |

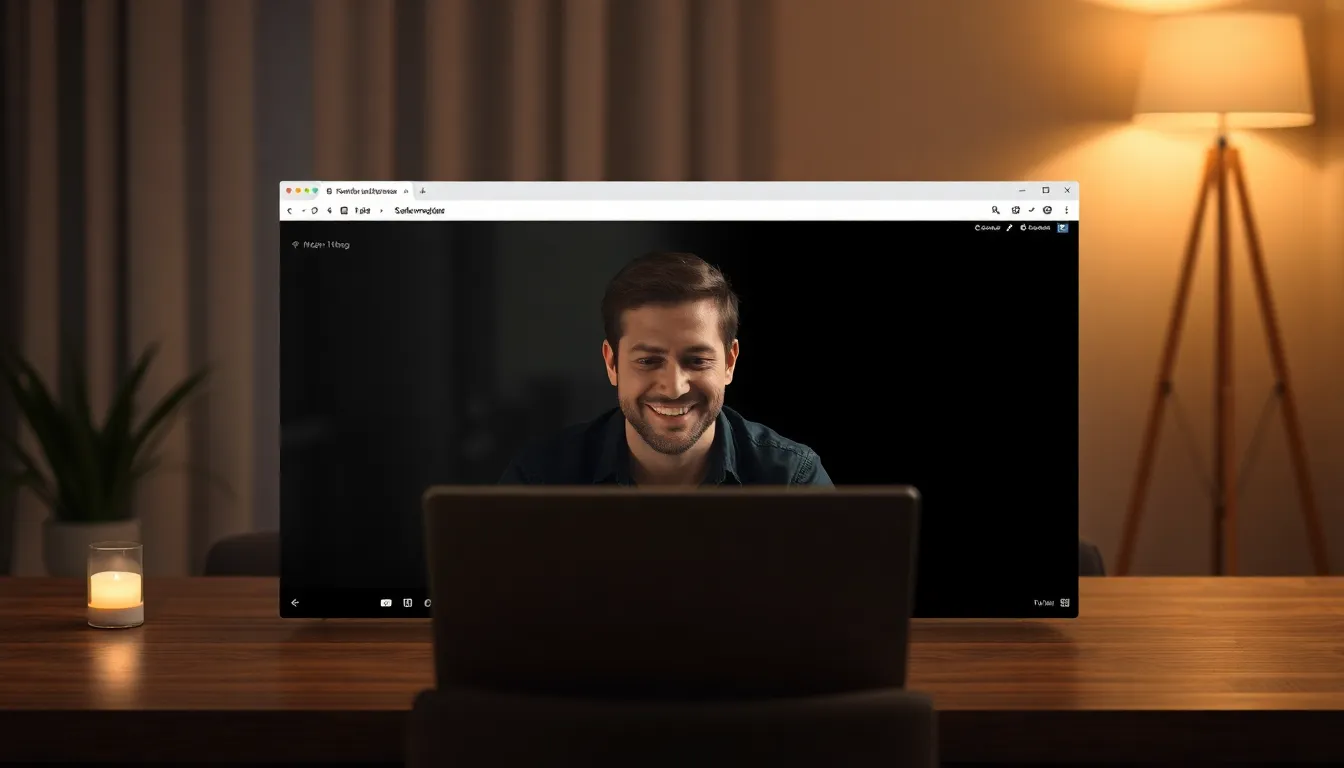

In Videoplattformen etwa kommt Dark Mode dem Inhalt zugute, weil das Auge weniger von hellen Flächen abgelenkt wird und sich besser auf das Videobild konzentrieren kann. Bei Code-Editoren hingegen werden syntaktische Hervorhebungen im Dark Mode oft noch klarer erkennbar, sodass Programmiererinnen und Programmierer effizienter arbeiten können. Dieses Prinzip gilt für viele spezialisierte Anwendungen, bei denen Detailgenauigkeit und Fokus entscheidend sind.

Nicht selten wirken sich diese Vorteile auch auf die Nutzungsdauer aus. Anwender, die abends noch Artikel lesen oder Videos anschauen, bleiben oft länger aktiv, wenn sie eine angenehme Darstellungsvariante vorfinden. Ein weiterer Pluspunkt ist die Möglichkeit, ein einheitliches Erscheinungsbild innerhalb eines Produkt-Ökosystems zu wahren: Wer in verschiedenen Applikationen denselben Dark Mode antrifft, fühlt sich schnell zuhause und erkennt eine für ihn angenehme Bedienlogik wieder.

Systemintegration und Benutzerwahl

Moderne Systeme wie Android, iOS, macOS oder Windows bieten native Unterstützung für den Dark Mode. APIs ermöglichen die automatische Anbindung an das ausgewählte Gerätethema. So passt sich die App direkt an die Nutzerpräferenz an – das erhöht den Komfort und stärkt das Nutzungserlebnis.

Ein entscheidender Punkt ist die freiwillige Wahlmöglichkeit. Dark Mode darf kein Zwang sein – er sollte per Umschalter oder Systemeinstellung auswählbar bleiben.

Im Idealfall erkennt die Anwendung, ob das System bereits im Dark Mode betrieben wird, und passt sich automatisch an. Dennoch sollte immer eine manuelle Umschaltfunktion möglich sein. Anwenderinnen und Anwender, die bestimmte Darstellungsarten bevorzugen, wollen vielleicht nicht ausschließlich auf die Geräteeinstellungen angewiesen sein. Zudem kann die Tageszeit eine Rolle spielen: Morgens bis nachmittags bevorzugen manche Personen ein helles Layout, abends wiederum einen dunklen. Eine zeitbasierte Automatik kann diesen Prozess weiter vereinfachen.

Gerade im Zusammenspiel mit Wearables oder smarten Sensoren könnte das System in Zukunft noch intelligenter reagieren. Beispielsweise könnte eine App feststellen, welches Umgebungslicht gerade vorherrscht, und den Dark Mode nur aktivieren, wenn das Beleuchtungsniveau niedrig ist. Solche Funktionen setzen allerdings eine enge Verzahnung von Soft- und Hardware voraus und müssen datenschutzrechtlich gut durchdacht sein. Auch hier gilt: Nutzerkontrolle und Transparenz stehen an oberster Stelle.

Emotionale Wirkung und Atmosphäre

Gutes Design spricht nicht nur funktional an, sondern auch visuell und emotional. Der Dark Mode kann eine beruhigende, fokussierte Stimmung erzeugen, wenn Farben, Typografie und Lichtverhältnisse harmonisch aufeinander abgestimmt sind. Grelle Kontraste dagegen stören das Gefühl von Ruhe und Konzentration.

Soft-Touch UI-Komponenten und stimmige Typografie erzeugen einen professionellen Eindruck – und vergrößern gleichzeitig die emotionale Bindung an das Produkt. Besonders bei kreativen Tools oder sensiblen Informationsprodukten spielt dieser Effekt eine wichtige Rolle.

Die emotionale Komponente zeigt sich vor allem dann, wenn Nutzerinnen und Nutzer die App oder Website als ganzheitliches Erlebnis wahrnehmen. Eine ruhige, dunkle Farbwelt kann entspannend wirken und einen angenehmen Hintergrund für konzentriertes Arbeiten oder entspanntes Lesen bieten. Im Gegenzug kann ein hektisch eingesetzter Dark Mode mit zu vielen knalligen Akzenten eher Unruhe erzeugen. Hier entscheidet das Fingerspitzengefühl der Designer, in welchem Verhältnis Hintergrund, Text und Akzente stehen.

Für Branding-Zwecke kann sich ein Dark Mode besonders eignen, wenn das Corporate Design bereits dunklere Primärfarben enthält. Dann lassen sich Key Visuals und Logos in das Layout integrieren, ohne dass sie zu stark hervortreten oder unpassend wirken. Gleichzeitig wird die Identität der Marke erhalten. Ist das Branding stark auf helle Komponenten ausgerichtet, bedarf es eines strategischen Feintunings zur optimalen Umsetzung im Dark Mode.

Konsistenz über Plattformen hinweg

Ein erfolgreicher Dark Mode funktioniert auf allen Geräten, sei es Smartphone, Tablet oder Desktop. Dafür ist ein ausgereiftes Testverfahren notwendig: Verschiedene Displaytypen, Lichtverhältnisse und Nutzergewohnheiten müssen berücksichtigt werden, um die Lesbarkeit und Bedienbarkeit zu validieren.

Das Einbeziehen realer Testgruppen ist dabei entscheidend. Was auf dem eigenen Monitor perfekt aussieht, könnte auf einem älteren Gerät mit abweichender Farbkalibrierung zu dunkel oder kontrastarm wirken. Daher lohnt es sich, im Qualitätsmanagement verschiedene Modelle und Softwarestände zu berücksichtigen. Auch das Feedback aus der Community, beispielsweise durch Beta-Tester, kann wertvolle Hinweise liefern, wie das Design auf realen Endgeräten wirkt.

Neben der geräteübergreifenden Konsistenz sollte auch die Konsistenz innerhalb einer App-Familie oder Produktreihe geprüft werden. Unternehmen, die mehrere Apps im Portfolio haben, sollten darauf achten, dass bestimmte Dark Mode-Designprinzipien in allen Anwendungen nach einheitlichen Vorgaben zum Einsatz kommen. Dies stärkt den Wiedererkennungswert und vermittelt Professionalität. Die Nutzer können sich so in den verschiedenen Apps derselben Marke sofort orientieren.

Design-Tipps für nachhaltige Wirkung

Ein durchdachtes Dark Mode Design entsteht nicht durch Umkehrung aller Farben. Es muss auf Inhaltstyp und Zielgruppe abgestimmt sein. Ich verwende warme Dunkelgrautöne und helle Textfarben, achte aber auf genügend Kontraststufen. Konform mit den WCAG-Anforderungen teste ich meine Designs auch mit Tools für sehbehinderte Nutzer.

Besonders hilfreich ist das gezielte Einsetzen von Farbakzenten. Damit lassen sich wichtige Call-to-Actions, Fehlerhinweise oder aktive States deutlich markieren – ohne andere Inhalte zu überstrahlen.

Zu den essenziellen Schritten bei der Entwicklung eines Designs gehört das Erstellen eines Farbsystems mit eindeutig definierten Primär- und Sekundärfarben. Für den Dark Mode empfiehlt es sich, mehrere Graustufen zu definieren, die sich in Helligkeit und Sättigung unterscheiden. Auf diese Weise lassen sich etwa Hintergründe, Überschriften, Absatztexte und Mikrointeraktionen (etwa Hover-Effekte oder Statusmeldungen) klar voneinander abgrenzen. Dabei sollte stets die Lesbarkeit im Vordergrund stehen.

Eine weitere hilfreiche Methode ist das Prototyping mit dynamischen Farbpaletten, bei denen man direkt in Echtzeit zwischen Light Mode und Dark Mode wechseln kann. So erkennt man besonders schnell, ob Akzente unter- oder überrepräsentiert sind. Im Idealfall lässt man auch Nutzer direkt diese Prototypen testen, um konkretes Feedback zu erhalten. So verkürzt man den Korrekturzyklus und stellt sicher, dass das finalisierte Design sowohl ästhetisch als auch funktional überzeugt.

Wer ein nachhaltiges Dark Mode Konzept umsetzen will, sollte außerdem auf unkomplizierte Skalierbarkeit achten. Änderungswünsche – zum Beispiel ein weiterer Farbakzent für einen speziellen Use-Case – lassen sich leichter integrieren, wenn das Basissystem durchdacht ist. Ein gut dokumentierter Styleguide erhöht zudem die Design-Disziplin im Team. Alle Designverantwortlichen greifen auf dieselben Standards zurück, was inkonsistente Lösungen verhindert und die Qualität des Produkts langfristig sicherstellt.

Auf den Punkt gebracht

Dark Mode verändert die digitale Nutzung spürbar – vorausgesetzt, Design und Funktion greifen ineinander. Durch geringere Augenbelastung, bessere Systemintegration, stilvolle Optik und hohe Barrierefreiheit gewinnen Nutzerinnen und Nutzer. Das bedeutet auch: Gute User Experience benötigt individuelle Kontrolle – Sichtbarkeit, Lesbarkeit, Atmosphäre und Auswahloptionen stehen im Zentrum.

Designteams sollten Dark Mode nicht als rein ästhetischen Modus betrachten, sondern als funktionalen und sinnvollen Beitrag zur Nutzerzentrierung. So entsteht eine überzeugende, zugängliche und zukunftsfähige Oberfläche.